10月27日(月)時間割 & 講師雑感

1号館A教室(1階)

予備教室

B教室(2階)

17:35~18:45

高3英語 二次私大英語

19:10~20:20

高3英語 二次私大英語

C教室(3階)

19:10~20:20

桐高1年 国語

20:25~21:35

桐高1年 普通科生物基礎

2号館

終日閉館します。

※ 自習は、1号館・2階自習室(~22:30)を利用してください。

【講師雑感】包丁研ぎと学習の共通点

こんにちは。ナイト受験ラボの田中です。本日は久々の講師雑感、刃物研ぎブログです。

しばらくお付き合いください。

最近、包丁研ぎと学習の共通点をつくづく感じております。

まず、包丁研ぎで必要な道具、砥石についてですが、

砥石は大きく三種類、

荒砥石・・・~♯500

中砥石・・・♯500~♯2000

仕上げ砥石・・・♯3000~

があります。「♯」で表される数字は、番手と言って、

砥石に含まれる研磨剤の大きさを表します。

♯500だと、1インチ四方の正方形の中に500個並ぶ大きさと言うことで、数が大きいほど細かくなります。

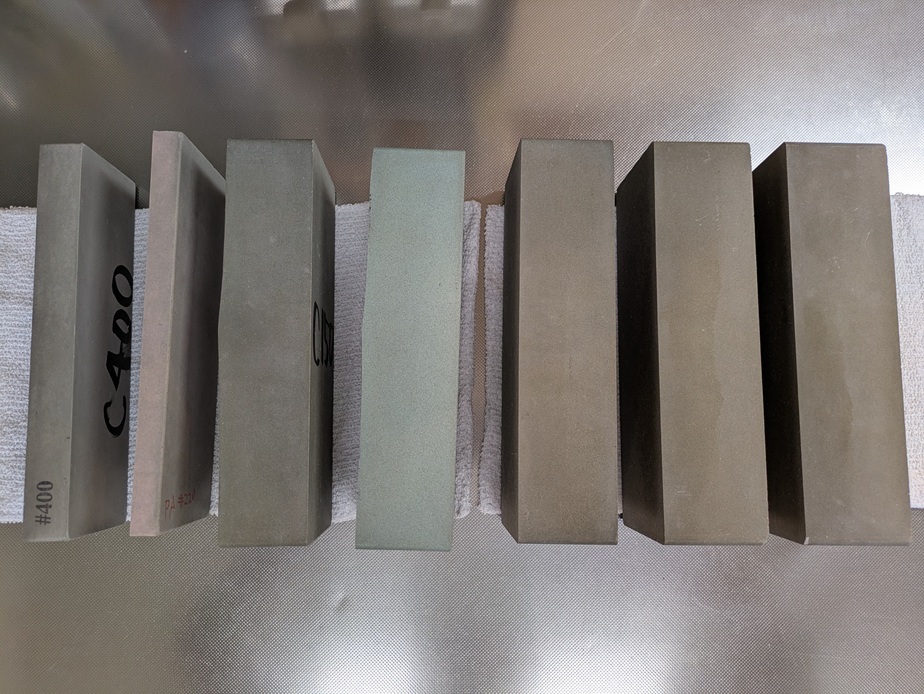

私はキッチンシンクの下の棚を砥石保管スペースにしているのですが、ご覧の有様です。

包丁研ぎを初めて2年。最初の頃は切れ味を求めて、仕上げ砥石をいろいろ試していましたが、最近は固定しています。私が今メインで使っている中砥石は♯800と♯2000の2本。仕上げ砥石は♯4000、♯8000、♯12000の3本です。

では、荒砥石はというと、全部で8本です。

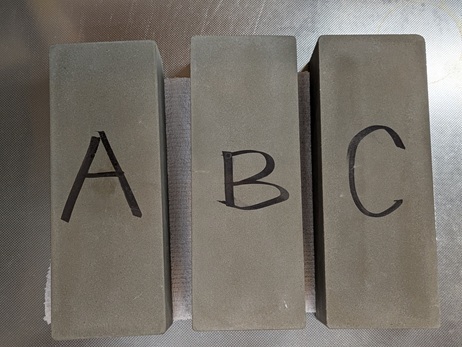

まず、A~Cと書いてある砥石は♯150の砥石で、砥石の砥石です。

砥石は刃物を研ぐと凹んでしまうので、それを平面にするために頻繁に砥石で表面を削らなくてはいけません。その砥石用の砥石ですが、これが歪んでいたら正しく直せないので、砥石の砥石は常に完全な平面を作っておきます。その方法が「3本共摺り」で、AとB、AとC、BとCのように互いに摺れば、理論的には完全な平面が作れるというわけです。

次に、♯120の金剛砥石です。

硬くて研削力があるのですが、硬い鋼材の刃物はつるつる滑って削れません。めったに使用しませんが、包丁の形を修正する際に使用します。

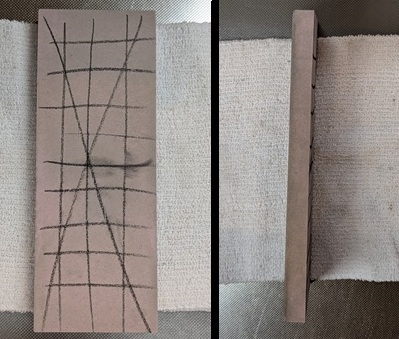

そして、この2本です。

灰色の砥石は砥石用の砥石と同じもので♯150。緑の方は硬い研磨剤の♯220です。

こちらは平面に整える作業(面直し)をせずに使っている砥石です。ですから中央部が膨らんだ形をしています。主に包丁の厚みを抜く、ゴリゴリ削る作業に使います。しかし、平面でない砥石で、刃線が歪んでしまうので、刃先を整えるときには使いません。

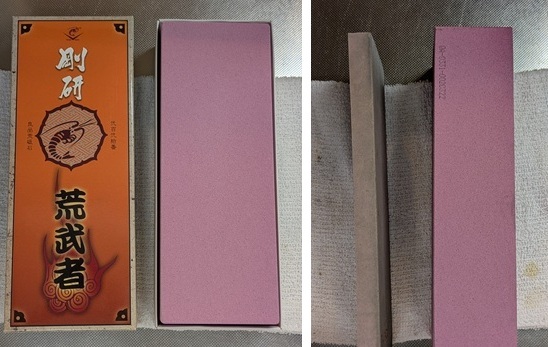

ラストがこれ、

ピンクの砥石で♯220の砥石です。

先ほどのグリーンの砥石と同じ番手ですが、研磨剤の種類が異なります。

グリーンの砥石はグリーン・カーボランダム(GC)という種類で、非常に研削力が高いのですが、同時に砥石自身も削ってしまうので、変形しやすいという特徴があります。こちらのピンクの砥石はピンク・アルミナ(PA)という研磨剤で、GCに比べると研削力は落ちますが、砥石の平面を維持しやすい特徴があります。なので、私はこれを刃線整え用に使用しています。表面の格子模様は、「面直しをしていない」という模様で、先ほどのA~Cの砥石で、この模様が全て消えるまで、表面を削って、面直しを行います。

砥石の減りは「4割が刃物、6割が面直し」と言われますが、この砥石も厚さが1㎝ほどになりました。もともとは5㎝の厚みがあったんですよ。そこで後継者を用意しています。

今使っているのは、京都の今西製砥製の「あらと君(大型)」ですが、次の砥石はナニワ研磨工業製の「剛研 荒武者」。どちらもPA♯220、サイズ205×75×50(mm)と同じスペックなので、使用感を比べてみたいと思っています。

さて、包丁研ぎと学習の共通点ですが、包丁研ぎの目標は切れ味の良い包丁に仕上げること。

学習の目標は、志望校に合格する学力を手に入れること。

そのために、前者では、しっかり荒砥石で刃物全体の形や刃先の形状を、しっかり時間を掛けて仕上げていきます。包丁研ぎでは、荒砥の作業が全体の8割と言われます。後者は、暗記などの基礎事項をじっくり時間を掛けてしっかり身につける基礎習得が肝心です。

その後、包丁研ぎでは、中砥石で荒砥石の荒い傷を消しながら、刃先を鋭くしていきます。家庭用で使う分には、この時点で十分な切れ味になります。学習では、標準的な問題集を使って、基礎事項のアウトプットを行い、基礎の定着と標準問題への応用を行います。学校の定期試験では、ここまでである程度の成績が取れます。

そして最後に、包丁研ぎでは、仕上げ砥石を使って、刃をピンピンに仕上げ、究極の切れ味をめざします。あまりの鋭さに、手を切ったことに気づかないときもあります。実際今、私の右手の人差し指に切り傷がありますが、昨日どこで切ったのか分かりません。お風呂に入ったときに「なんか浸みるな」と思って気づきました。一方学習では、志望校合格のための、仕上げ学習です。過去問等の本番レベルの問題を使って、それまでの基礎・標準知識を一気に発展知識にまで昇華させます。そうして、第一志望の合格力を手に入れるのです。

しかし最近では、「手軽・簡単・無理をしない」風潮が蔓延し、この受験業界にもその影響が及んでいる気がします。「手っ取り早く答えを導きたい!」「基礎より応用!」・・・・・・。はたして、それで本当に志望校に合格する学力は手に入るのか?

包丁研ぎでも、そんな風潮があります。「手っ取り早く切れ味を!」。

そこで登場するのが、スリットに包丁を入れてゴシゴシする簡易シャープナーです。

確かによく切れるようになった気はするけど・・・・・・。

こちらは、土曜日に研いだ包丁です。格安ジャンク包丁群の一本です。

岐阜県関市の「正澄刃物株式会社」の三徳包丁でしょうか。

新品だと7000円からの品質の高い包丁です。

研ぎ粉と薄くなった砥石を割った「小割れ」でざっと錆を落としてみます。

もともと品質の高い包丁ですが、簡易シャープナーでゴシゴシ研いだため、刃元が削れていなく、刃先が鶴首になって、刃物としては食材を切りにくく、たくあんを切ったら繋がってしまいます。これは刃物としては致命的です。前のオーナーさんもそれで手放したのかな?

これが、「手軽」を追い求めた「なれの果て」です。

「手軽」を追い求めた学習も、切れない「頭」を作っているのではないか?

私はこの風潮に強い危機感を抱いています。

しかし、基礎があれば、作戦が立てられます。

「よし、ゴリゴリ削って、ペティナイフにしてしまおう!」

この赤い囲みを、久々の金剛砥石♯120を使って整形していきます。

この赤い部分を削るだけで2時間かかりました。

その後、厚みを抜いて、刃先を整え、中砥石、仕上げ砥石と番手を♯12000まで掛けました。

所要時間は計3時間! 完成です!

近所の方にもらった柿で試し切り。

硬いへたも種も一刀両断、皮もするするむけます。

よ~し、今日は一人で夕食だから、この包丁で支度をしよう。

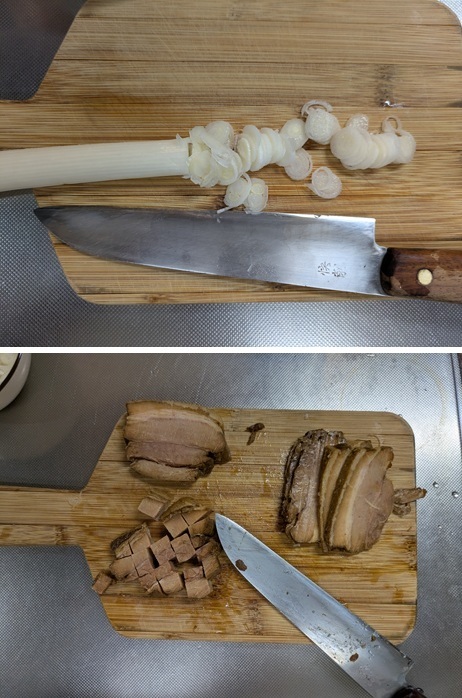

ネギは切れ味が良いので、スムーズに切れます。

切れない包丁でネギを切ると、刃で上から押さえつけてしまうので、潰れたネギがホッピング宜しく、切り離した瞬間にピョンと飛んで行ってしまいます。

チャーシューも薄くスライスできます!

そして、できあがり!!

つけ麺で~す! 我ながら完璧だ!!

やはり、基礎があれば、死にかけの包丁も新たな命を吹き込むことができます。

愚鈍に見えても、実直に基礎を固めながら努力する大切さをしみじみと感じるのでした。

2025年10月26日 15:24