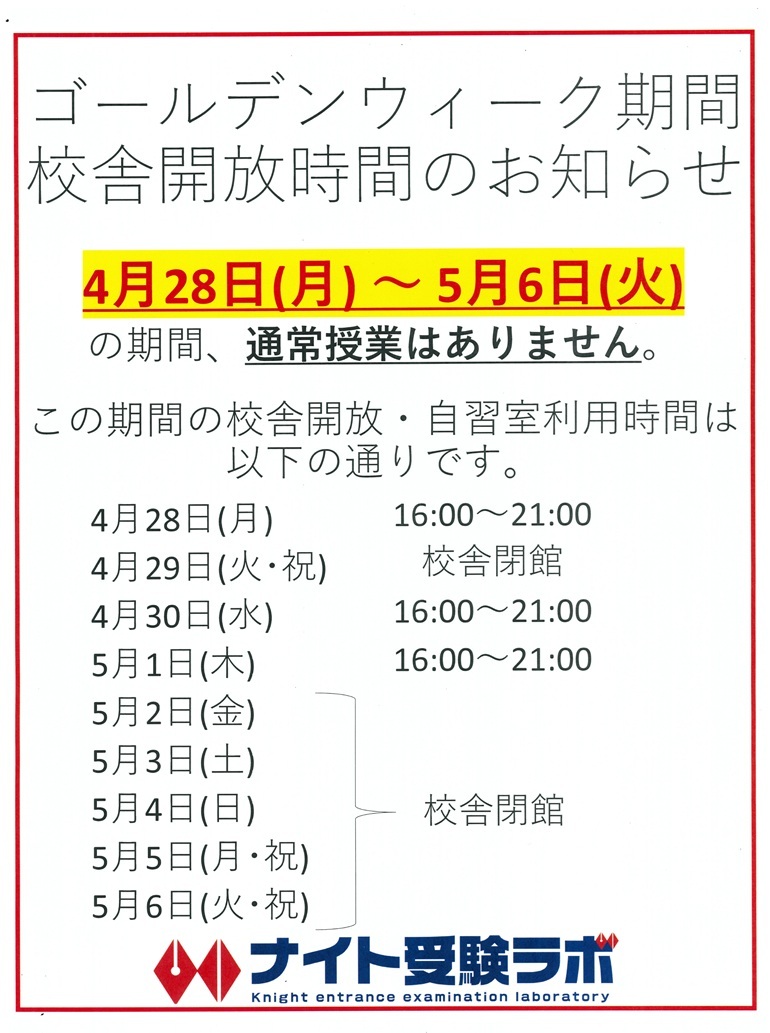

GW中の開館情報 & 高1特別講座【無料】 & 講師雑感

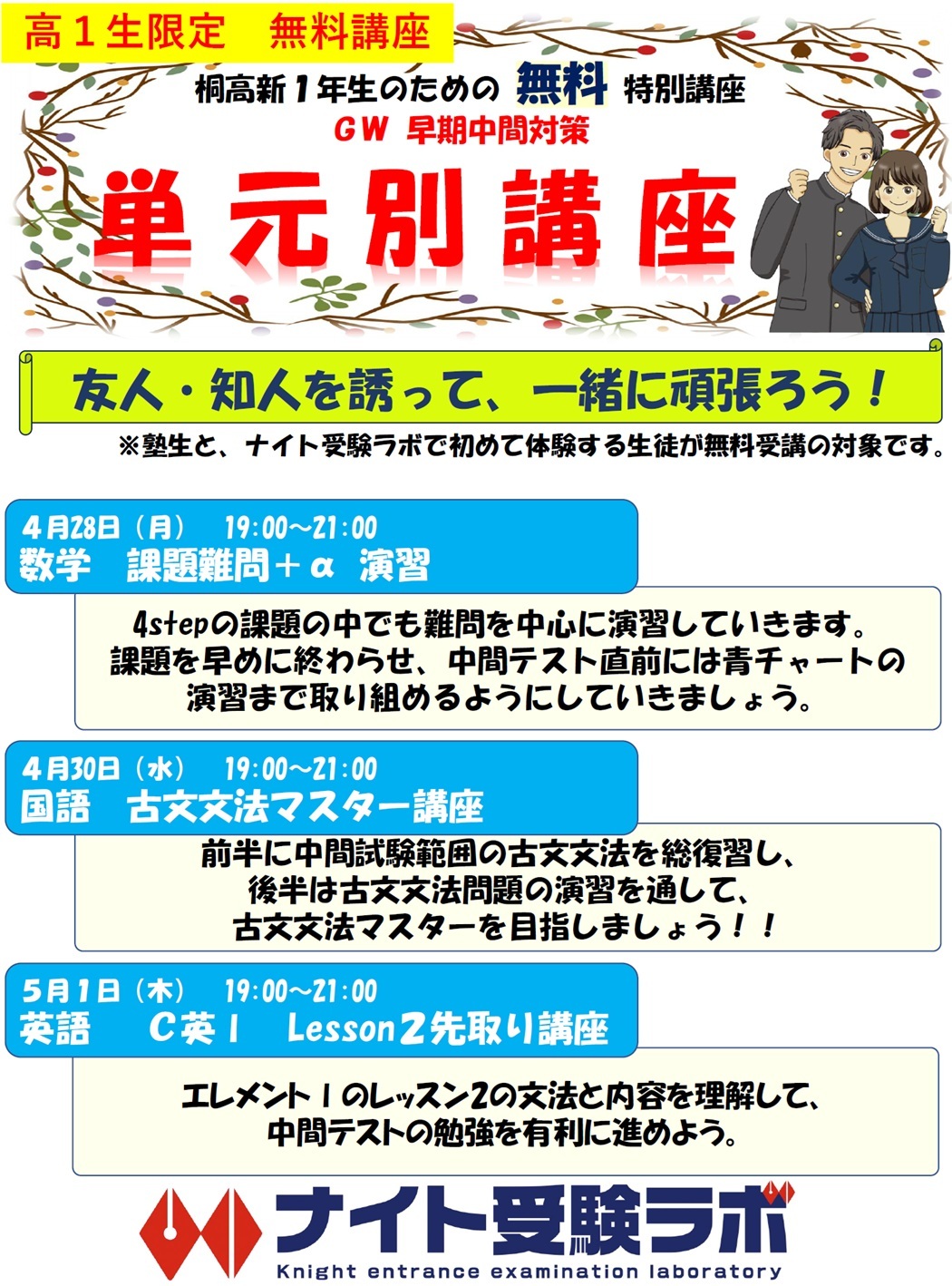

新高1生対象 GW特別講座

続続・底なし沼に、ドハマリ中

こんにちは。ナイト受験ラボの田中です。昨日完成した飛駒砥石で、実際に包丁を研いでみました。

まずは、中砥石の沼田砥で下準備をします。

沼田砥は群馬県の南牧村で産出した中砥石です。

その歴史は鎌倉幕府の北条氏への献上から始まり、戦国時代には武田軍が採掘、江戸時代には幕府の御蔵砥として厳重に管理され、一般に出回ることのなかった刀剣用砥石でした。今では南牧村は消滅可能性が日本で最も高い村と言われていますが、明治以降は全国に流通し、南牧村も活況を呈したそうです。運送の中継地だった富岡も、「砥石がなければ、ここまで栄えなかった」というほどです。採掘は昭和57年まで続いたそうです。

研ぐ前の包丁の状態です。

では実際に研いでみましょう。

研ぎ終わった状態です。

では次に、昨日完成した自作砥石の第一号、飛駒砥です。

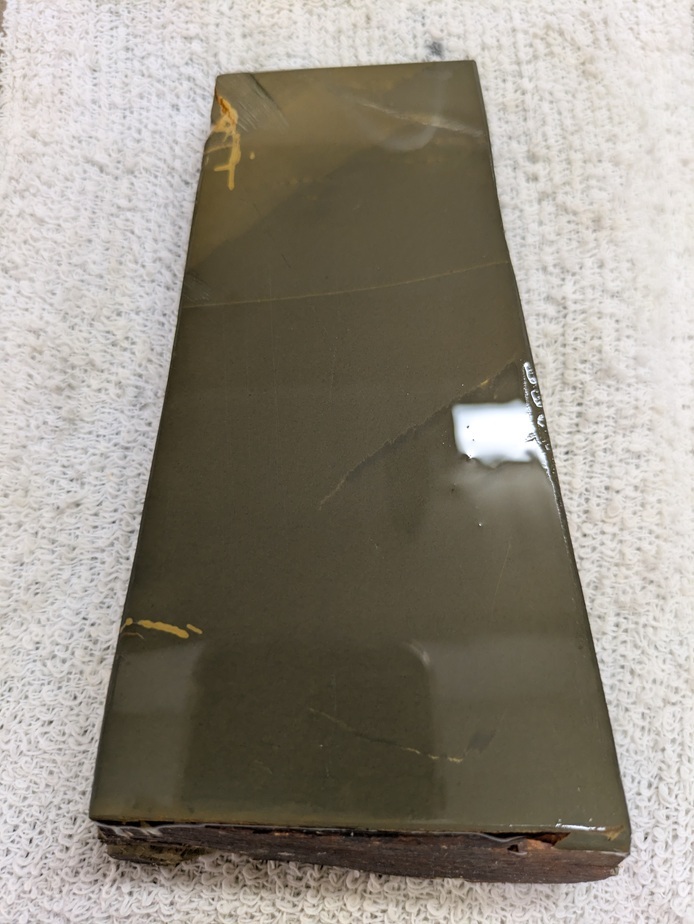

水で濡らしていない、乾いた状態です。

水でぬらしました。

#12000のダイヤモンド砥石で、さらに表面を磨きました。

ピカピカで、カメラも写ってますね。

では実際に研いでみます。

おぉ、硬いながらも研ぎ汁が出て、刃先を整えている感触があります。

砥石型珪質粘板岩の天然砥石は面白くて、その研磨剤は石英です。これは古生代にハワイ沖の深海で植物プランクトンの死骸が堆積し、5億年の歳月をかけて圧力と地熱で圧縮・脱水され、プランクトンの中身の有機物がなくなり殻のガラス質だけが残ったものです。中空のガラス質である石英は、刃物を研ぐと、その石英自体も粉砕し、さらに細かい石英粒の研磨剤になって、飛んでもない精密な研磨ができるようになります。ですから、天然砥石は「研ぎ汁で研ぐ」といわれます。石英粒と金属の削りかすで黒くなった研ぎ汁(専門家は「砥糞」といいます)は、決して水で流さず、育てるように大切にこねくり倒しながら研ぎます。

研ぎ終わりました!

出刃包丁は、魚をさばくことに特化した包丁で、刃元は骨を断ちきったりするので、切れ味は犠牲にして、頑丈さを重視しています。

一方、刃先は腹を割いたりするので、切れ味重視にカスタムしました。

コピー用紙を切ると、刃の真ん中から刃先にかけての切れ味は、過去最高の切れ味かもしれません。

とてつもないポテンシャルを秘めた砥石でした。

な~んだ、ウン万円も出して京都産の砥石を買う必要ないんじゃないか!?

桐生周辺は底知れぬ魅力がありますねぇ。

こうなるとよりいっそう、梅田産の砥石が気になります。

情報をお持ちの方は、ぜひご一報を!

2025年04月25日 16:21

投稿されたコメントはありません